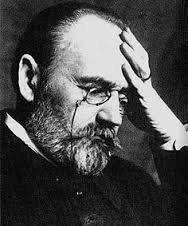

Le 13 janvier 1898, voilà exactement 127 ans, Émile Zola publie une lettre ouverte au président de la République dans L'Aurore sous le titre «J'accuse». Elle va spectaculairement relancer le débat autour de la condamnation du capitaine Alfred Dreyfus.

Dans ce texte virulent qui occupe la première page du quotidien, Emile Zola engage sa réputation et sa liberté

Dans ce texte virulent qui occupe la première page du quotidien, Emile Zola engage sa réputation et sa liberté

Le célèbre écrivain dénonce les manigances qui entourent le procès du capitaine Alfred Dreyfus, accusé à tort d'espionnage, et l'acquittement par le conseil de guerre, trois jours plus tôt, du capitaine Esterhazy, le vrai coupable.

Ce faisant, Émile Zola, riche et comblé d'honneurs, prend sciemment à 48 ans le risque de se faire arrêter et condamner pour diffamation publique.

"J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l’erreur judiciaire, en inconscient, je veux le croire, et d’avoir ensuite défendu son œuvre néfaste, depuis trois ans, par machinations les plus saugrenues et les plus coupables.

J’accuse le général Mercier de s’être rendu complice, tout au moins par faiblesse d’esprit, d’une des plus grandes iniquités du siècle.

J'accuse le général Billot d’avoir eu entre les mains les preuves certaines de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffées, de s'être rendu coupable de ce crime de lèse-humanité et de lèse-justice, dans un but politique et pour compromis.

J’accuse le général de Boisdeffre et le général Gonse de s’être rendus complices du même crime, l’un sans doute par passion cléricale, l’autre peut-être par cet esprit de corps qui fait des bureaux de la guerre l’arche sainte, inattaquable.

J’accuse le général de Pellieux et le commandant Ravary d’avoir fait une enquête scélérate, j’entends par là une enquête de la plus monstrueuse partialité, dont nous avons, dans le rapport du second, un impérissable monument de naïve audace.

J’accuse les trois experts en écritures, les sieurs Belhomme, Varinard et Couard, d’avoir fait des rapports mensongers et frauduleux, à moins qu’un examen médical ne les déclare atteints d’une maladie de la vue et du jugement.

J’accuse les bureaux de la guerre d’avoir mené dans la presse, particulièrement dans L’Éclair et dans l’Écho de Paris, une campagne abominable, pour égarer l’opinion et couvrir leur faute.

J'accuse enfin le premier conseil de guerre d’avoir violé le droit, en condamnant un accusé sur une pièce restée secrète, et j’accuse le second conseil de guerre d’avoir couvert cette inégalité, par ordre, en commettant à son tour le crime juridique d’acquitter sciemment un coupable.

En portant ces accusations, je n'ignore pas que je me mets sous le coup des articles 30 et 31 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, qui punit les délits de diffamation. Et c’est volontairement que je m'expose.

Quant aux gens que j'accuse, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, je n'ai contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l'acte que j'accomplis ici n'est qu'un moyen révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice.

Je n'ai qu'une passion, celle de la lumière, au nom de l'humanité qui a tant souffert et qui a droit au bonheur. Ma protestation enflammée n'est que le cri de mon âme. Qu'on ose donc me traduire en cour d'assises et que l’enquête ait lieu au grand jour !

J'attends."

Son article fait d'emblée l'effet d'une bombe. Dès le lendemain a lieu une «pétition des intellectuels» en soutien de l'écrivain. Cette pétition est une première dans l'Histoire de France.

Son article fait d'emblée l'effet d'une bombe. Dès le lendemain a lieu une «pétition des intellectuels» en soutien de l'écrivain. Cette pétition est une première dans l'Histoire de France.

Zola reçoit par ailleurs le soutien empressé de Georges Clemenceau, qui tient une chronique dans L'Aurore depuis que le scandale de Panama l'a exclu de la vie parlementaire.

Sincèrement indigné, le «tombeur de ministères» saisit l'occasion de faire sa rentrée politique en s'en prenant selon son habitude au gouvernement en place.

Le 23 février 1898, soit 40 jours plus tard Émile Zola est traduit en cour d'assises et condamné à un an de prison. Mais l'affaire prend de l'ampleur et met l'opinion publique en ébullition.

En août, coup de théâtre ! La vérité va éclater au grand jour

Le colonel Henry, qui a décrypté le bordereau à l'origine de l'Affaire, met au jour un nouveau document compromettant pour Dreyfus. Mais un examen minutieux révèle des anomalies...

Le 30 août, le colonel est convoqué par le ministre de la guerre auquel il avoue avoir «arrangé les choses». Emprisonné , il se suicide le lendemain dans sa cellule... grâce à la bienveillance de ses gardiens qui, contrairement aux usages, lui ont laissé de quoi se tuer (un rasoir).

Devant le scandale, le ministre est contraint à la démission et son remplaçant consent à la révision du procès de Dreyfus qui rentre enfin du bagne.

Le 9 septembre 1899, un nouveau procès se tient à Rennes dans une atmosphère houleuse. La cour militaire reconnaît à nouveau Dreyfus coupable de haute trahison, mais le condamne seulement à dix ans de réclusion en raison de «circonstances atténuantes» (!).

Le président de la République Émile Loubet grâcie Dreyfus dès le 19 septembre mais l'ancien capitaine exige un acquittement complet.

L'émotion provoquée par l'Affaire Dreyfus concourt à la formation d'un bloc républicain et relance le principe d'une laïcisation complète de l'État, en latence depuis l'époque de Jules Ferry, vingt ans plus tôt. C'est ainsi que la loi de séparation des Églises et de l'État est enfin votée après d'ardents débats le 5 décembre 1905. Enfin, le 12 juillet 1906, l'Affaire trouve son épilogue avec un arrêt de la Cour de Cassation qui casse le jugement du 9 septembre 1899.

Enfin, le 12 juillet 1906, l'Affaire trouve son épilogue avec un arrêt de la Cour de Cassation qui casse le jugement du 9 septembre 1899.

Dreyfus est définitivement innocenté. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur dans la cour de l'École militaire le 21 juillet 1906.

Picquart, que Clemenceau considère comme le véritable héros de l'Affaire car il a risqué sa carrière au nom de la justice et de l'honneur, est promu au grade de général et devient tout bonnement ministre de la Guerre dans le gouvernement du «Tigre» (surnom de Clemenceau).

L'Affaire sera définitivement close avec le transfert des cendres de Zola au Panthéon le 4 juin 1908.

Dès la parution de J'accuse (1898), la bourgeoisie parisienne se divise très violemment en deux camps.

– Les dreyfusards dénoncent l'injustice faite à Dreyfus et l'acquittement inique d'Esterhazy. Ils placent la justice et les droits de l'homme au-dessus de l'honneur militaire et de la raison d'État.

Parmi les dreyfusards, on trouve non seulement des hommes politiques mais aussi des écrivains de renom. C'est le moment où l'on commence de parler des «intellectuels», non sans une nuance de mépris.

– Les antidreyfusards considèrent qu'il vaut mieux condamner un innocent plutôt que d'admettre que la justice militaire ait pu se tromper.

À une époque où chacun, à droite comme à gauche, ne rêve que de revanche sur l'Allemagne et de«guerre régénératrice», tout affaiblissement de l'Armée fait figure à leurs yeux de haute trahison.

Par le fait que Dreyfus est issu d'une riche famille israélite, le camp antidreyfusard ne tarde pas aussi à attiser un antisémitisme d'un genre nouveau, à la fois national et laïc.

Finalement, l'actualité de ces derniers jours n'est pas si éloignée ...

… mais c'est une autre histoire !