Le 8 avril dernier, le Conseil départemental de l’Hérault vient de décider la construction de méga bassines : s’il obtient financements et autorisations, en 2028 débuterait la construction de deux méga bassines à Florensac et Pouzolles. Deux autres restent à l’étude à plus long terme à Magalas et Caussiniojouls. Cette décision est une fuite en avant populiste, électoraliste, économique, budgétaire et surtout écologique.

Le département de l’Hérault les appelle pudiquement « retenues hivernales », pourtant ce sont bel et bien des méga bassines qu’il veut construire dans l’Ouest héraultais. Des méga bassines par leur surface (plus de 10 hectares), par leur construction (sol creusé et bâché, bord endigué), par leur connexion (les unes avec les autres, avec l’Aqua Domitia).

Certes, (c’est la moindre des choses dans un département classé en vigilance orange depuis des années) il ne va pas pomper dans la nappe phréatique, mais il va pomper dans le Rhône ce qui n’est pas mieux.

Pour comprendre cette décision, je vous propose de faire un tour d’horizon des raisons de fond qui l’ont motivée avant de passer à son non-sens écologique.

La décision de créer des méga bassines est :

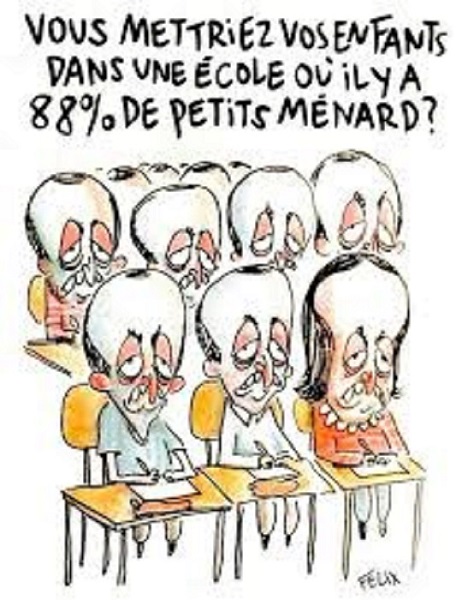

- Populiste : car elle cherche à calmer une profession viticole au bord de la ruine et du désespoir en lui faisant croire que quelques bassines vont résoudre une crise de surproduction où plus de 3 millions d’hectolitres de vin partent à la distillerie.

- Électoraliste : pour organiser sa survie politique, le Conseil départemental (particulièrement son président Kléber Mesquida) espère détourner à son propre compte le vote Rassemblement national. Ce calcul est une illusion qui ne tient pas compte des ressorts du vote RN que l’on peut résumer par la peur généralisée du déclassement.

- Budgétaire : au moment où le département est confronté à la mise en place d’un budget austéritaire qui organise des coupes franches dans la culture, le social et plus largement les subventions et les investissements, il racle les fonds de tiroir en budgétisant des méga bassines.

- Économique : la connexion proposée au réseau d’adduction alimenté par l’Aqua Domitia est bien sûr payante et son prix sera élevé. Seuls les gros viticulteurs auront accès à cette irrigation qui de plus va entraîner une spéculation sur le prix des terres agricoles.

Tous ces arguments suffiraient en soi à convaincre de la fuite en avant que représente la décision de créer des méga bassines dans le département de l’Hérault. Mais le plus important d’entre eux est l’argument écologique.

Dans une vision totalement localiste le grand ordonnateur du projet méga bassines, Yvon Pellet, délégué à l’agriculture et la viticulture et rattaché à la transition écologique (sic) affirme : « Durant l’hiver, ce sont 55 milliards de m3 qui se perdent dans la mer. »

On ne demande pas à monsieur Pellet d’être un scientifique mais d’avoir du bon sens. Ces milliards de m3 ne se perdent pas dans la mer Méditerranée, ils participent à son refroidissement et à sa désalinisation.

L’été 2024, la température de la Méditerranée est montée à 30° et son taux de salinisation augmente. Ces deux réalités immédiates sont le moteur du phénomène dit « des orages cévenols » qui ont frappé Valence en Espagne, le Gard, l’Ardèche et la Côte d’Azur en France.

Détourner de l’eau du Rhône c’est donc accélérer ce phénomène climatique.

D’autant plus que ce qu’oublie de dire Yvon Pellet, c’est que la même majorité politique veut à la région Occitanie prolonger et doubler l’Aqua Domitia jusqu’à la frontière espagnole. Peut-être pour y faire, elle aussi, des méga bassines ?

La décision de prolonger et doubler l’Aqua Domitia sera prise cet automne / hiver à la suite, là aussi, d’un « comité stratégique ».

Cette organisation d’une pseudo concertation vise comme pour la construction de méga bassines à organiser la création d’écrans de fumée et à tenter de séduire une clientèle électorale.

Pourtant, là aussi, sans être scientifique madame Delga ferait bien de s’intéresser aux données qui sont à sa disposition en dehors du pré carré de sa région :

- 44 % des plus gros fleuves et rivières du monde ont vu leur débit diminuer en 35 ans.

- La fin des glaciers alpins (où le Rhône prend sa source) est annoncée au plus tôt en 2050 au plus tard en 2100.

- Avec le réchauffement climatique, le Rhône va perdre 30 % de son débit estival d’ici 2050.

Ailleurs que dans le département de l’Hérault et en Occitanie (nous ne sommes pas seuls au monde) d’autres collectivités territoriales demandent au Rhône :

- D’être navigable.

- D’être un couloir industriel.

- De refroidir les centrales nucléaires qui sont implantées tout au long de son cours.

- Donner de l’eau potable aux populations environnantes.

- Irriguer toute la vallée du Rhône.

- Ralentir la prolifération de PFAS.

- Désaliniser la Camargue.

- Refroidir la Méditerranée.

- Apporter des alluvions pour lutter contre l’érosion des côtes.

La moindre des choses serait que ces collectivités au lieu de ne voir que le tout petit bout de leur territoire considèrent le Rhône comme une entité, une personnalité juridique.

Le moins que l’on puisse dire c’est que la majorité socialiste du département de l’Hérault et de la région Occitanie n’en prend pas le chemin.

Il a fallu dix années et 220 millions d’euros pour créer les 140 km de tuyaux existant reliant avec l’Aqua Domitia Montpellier au Minervois, soit plus de 1,5 million d’euros par kilomètre.

Le doublement et la prolongation de l’Aqua Domitia jusqu’à la frontière espagnole nécessiterait au bas mot 500 millions d’euros.

La finalisation des deux projets méga bassines et doublement et prolongation de l’Aqua Domitia est annoncée dans 15 ou 20 ans, soit à l’horizon 2050, quand les glaciers alpins auront disparu.

Il est grand temps d’arrêter la fuite en avant du Conseil départemental de l’Hérault et de la région Occitanie. Des possibilités existent autrement plus inventives et adaptées pour répondre à la crise agricole et climatique. Les financements pressentis pour des projets de mal adaptation devraient être utilisés à accompagner les agriculteurs à pratiquer l’hydrologie générative et à mettre en place une agriculture qui favorise l’autosuffisance alimentaire de nos territoires.

Total Users : 1014852

Total Users : 1014852