Le slogan de Che Guevara est toujours d’actualité, il indique que pour battre l’impérialisme il faut imposer un rapport de forces durable et généralisé. Au Viêtnam, entre 1946 et 1975, ces deux conditions réunies ont précipité les défaites des impérialismes français et américains. Au fil de plusieurs épisodes, nous revenons sur les raisons de cette défaite, qui a momentanément paralysé l’impérialisme.

Épisode (2) : le latex, l’or blanc de l’impérialisme français

Le latex, c’est l’or blanc de l’Indochine. En 1939, le latex est le deuxième produit d’exportation après le riz. Il va générer des fortunes colossales, réveiller l’appétit financier de firmes capitalistes comme Michelin et, indirectement, doper la lutte pour l’indépendance.

La saga de l’hévéa commence avec la mise au point de la vulcanisation par Charles Goodyear en 1842. Son procédé permet d’améliorer la résistance du caoutchouc et lance l’exploitation de l’hévéa, un arbre originaire de l’Amazonie qui donne le latex.

Face à une demande exponentielle, un aventurier anglais récupère et exporte frauduleusement 70 000 graines d’hévéas du Brésil en 1876.

L’histoire impérialiste du latex, commence par un vol.

En 1892, le frères Michelin brevètent des pneus démontables pour vélos et autos.

Au même moment les cours du caoutchouc s’emballent, des sociétés capitalistes (Firestone, Goodyear, Pirelli, Dunlop, Michelin . . .) entament une course mondiale à la matière première.

L’hévéa est acclimaté en 1897 en Indochine. En 1903, Michelin achète ses premières récoltes sur place.

Nées d’initiatives personnelles, les premières plantations s’installent dans la banlieue de Saïgon sur des terres pauvres, faciles d’accès où les colons emploient de la main d’œuvre locale.

En 1909, le prix du kilo de latex atteint 34 francs de l’époque, soit environ 130 euros aujourd’hui.

L’annonce de 100 000 francs de bénéfices ( soit près de 400 000 euros ) réalisés par un colon déclenche une vague de vocations entrepreneuriales.

Les terres sont de plus en plus défrichées autour de Saïgon.

Madame de la Souchère, princesse de l’hévéa incarne les bienfaits propagandistes de la colonisation ( mise en culture de territoires « sauvages » dans le cadre « d’une mission civilisatrice » ).

Très vite l’eldorado de l’hévéa devient la région des hauts plateaux du centre de l’Indochine. Inconvénient pour le capitalisme ces terres sont : isolées sans voies de communication et couvertes d’une végétation dense et épaisse qu’il faut défricher.

La faible densité de la population locale, oblige les colons à faire venir de loin une main-d’œuvre récalcitrante à l’industrialisation et à ses formes salariales.

Avec les années 1920, le caoutchouc Indochinois entre dans son âge d’or. La production explose. Le volume des exportations grimpe de 138 tonnes en 1913 à 9 627 tonnes en 1927.

En 1930, le nombre de plantations est estimé à plus de 400, sur une superficie d’environ 105 000 hectares, elles emploient 80 000 ouvriers indochinois, les « coolies ».

Pendant la crise de 1929 les cours du latex s’effondrent pour atteindre 2,10 francs alors qu’ils coûtent 6 francs à produire.

Nombre de propriétaires de plantations font faillite et bradent leurs biens, ce qui entraîne une restructuration.

En 1937, 27 exploitants concentrent 68 % des surfaces plantées.

La concentration capitalistique ayant joué à plein, les cours du caoutchouc reprennent leur essor.

En 1939, le caoutchouc occupe le second poste des exportations, l’Indochine est le troisième producteur mondial.

Trois géants contrôlent les 3 / 4 de cette production : deux banques Rivaud-Hallet et la Banque de l’Indochine et un manufacturier ( Michelin ).

Après avoir timidement crée deux plantations en 1925, Michelin devient le principal acheteur du latex indochinois.

Très vite il cherche à contrôler l’ensemble de la filière.

Michelin importe très vite des méthodes de gestion et de production très coercitives.

Des recruteurs chargés de fournir la main-d’œuvre usent et abusent de tromperies. Ils font signer à des paysans sans ressources des papiers qu’ils ne savent pas lire.

Très vite les plantations Michelin deviennent un enfer sur terre. Des punitions physiques sont infligées aux récalcitrants. Des cachots enferment les récidivistes.

Une hiérarchie fraîchement débarquée de France impose le « Taylorisme » à marche forcée et à coups de fouet.

Le « système Michelin » est un succès économique. Ramené à la tonne, le bénéfice des plantations Michelin est vite supérieur à celui de ses concurrents.

C’est aussi un désastre humain, social et politique. La pression sur les ouvriers est permanente. Toute protestation est considérée comme un acte séditieux. Les ouvriers indochinois de Michelin travaillent 10 heures par jour contre 8 en France.

Les salaires sont quinze fois inférieurs à ceux pratiqués en France.

Les ouvriers sont logés à 5 dans des cases de 20 mètres carrés. Les maigres rations de nourriture, le dénuement sanitaire et le paludisme entraînent le décès de 17 % des coolies dans les plantations.

Par un système de vente sur place, chaque piastre versée est reprise dans des magasins tenus par l’encadrement.

Beaucoup de travailleurs tentent de fuir, mais c’est un délit car ils ont signé un contrat qui ne peut pas être rompu.

Dans ces conditions effroyables, le tout jeune parti communiste clandestin prospère et organise la résistance collective. Le jour du Têt en 1930, la première grève des ouvriers du caoutchouc éclate.

Les leaders de cette grève et de toutes celles qui vont suivre deviendront les cadres militaires et politiques du Vietminh pendant l’inévitable guerre d’indépendance qui va suivre la fin de la seconde guerre mondiale.

L’exploitation des ouvriers dans les plantations, particulièrement celles de Michelin deviendra le leitmotiv de la contestation du colonialisme.

Malgré l’enlèvement et l’assassinat de plusieurs cadres européens pendant la guerre d’indépendance débutée en 1945, Michelin continua d’exploiter l’hévéa au Viêtnam jusqu’en 1975 principalement dans le Viêtnam du Sud.

Après la chute de Saïgon et la réunification en 1975, Michelin sera expulsé et ses biens confisqués.

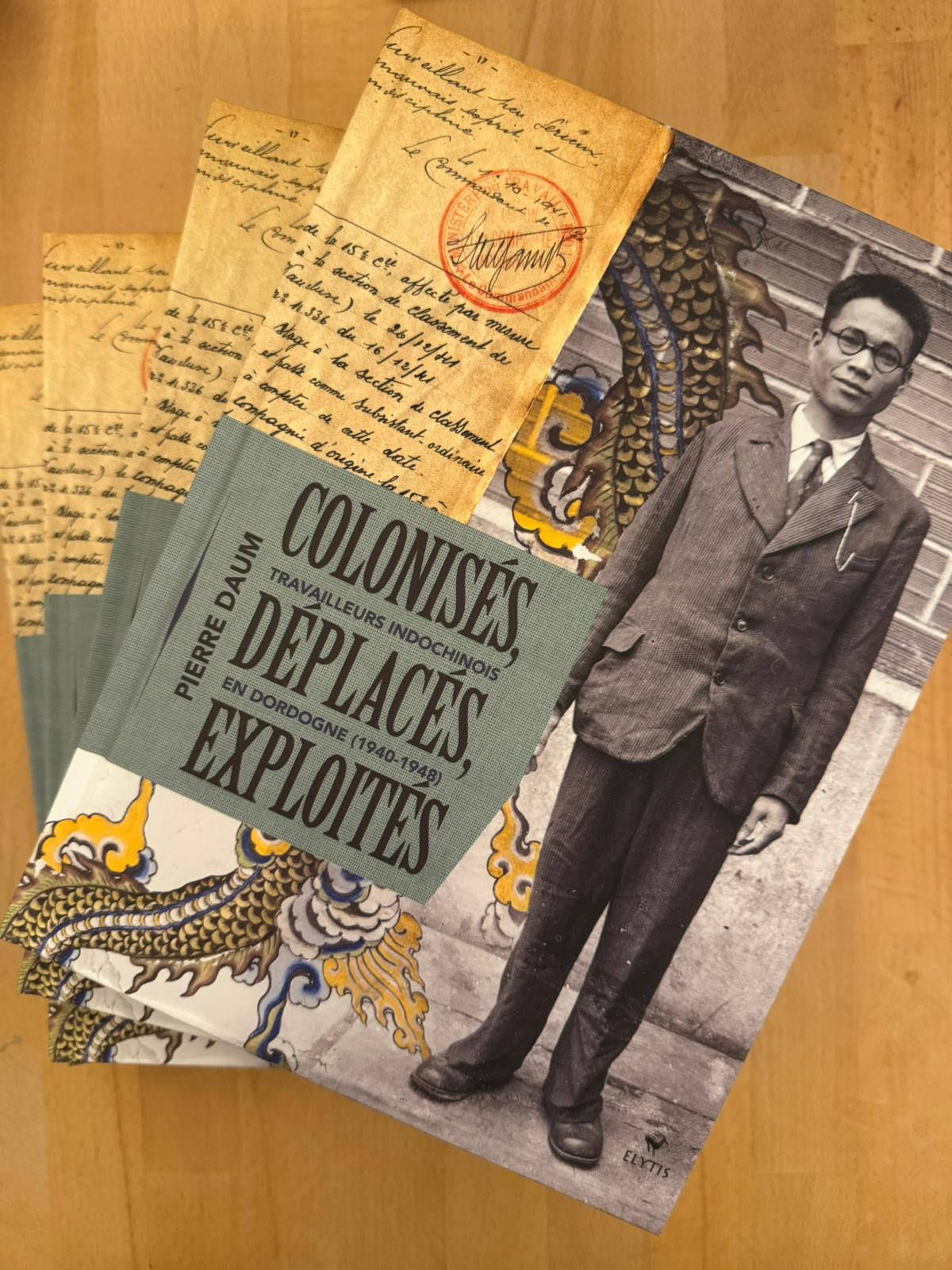

( Pour plus d’informations, lire le livre d’Éric Panthou « Les plantations Michelin au Viêtnam », édité en 2013 aux éditions La Galipote. Cet article est un résumé de lecture de cet ouvrage.)

Total Users : 1064940

Total Users : 1064940